紀行文

12月9日 國學院大學と渋谷界隈を巡る 担当(坂倉、藤井、佐藤、島田、白倉)

今年の掉尾を飾る見学会は来るたびに様相が変わる渋谷周辺を歩いた。恒例の「三浦屋広場」に集まったのは約60名。JRと井之頭線を乗り継いで、発進地点の京王井の頭線渋谷駅西口では72名に達した。参加者数として過去最多数水準。大人数だ。リーダーの想定の上限に張り付いており、配布資料は2冊しか残らず、薄氷を踏む思いだった。幹事としては嬉しい悲鳴の始まりとなった。

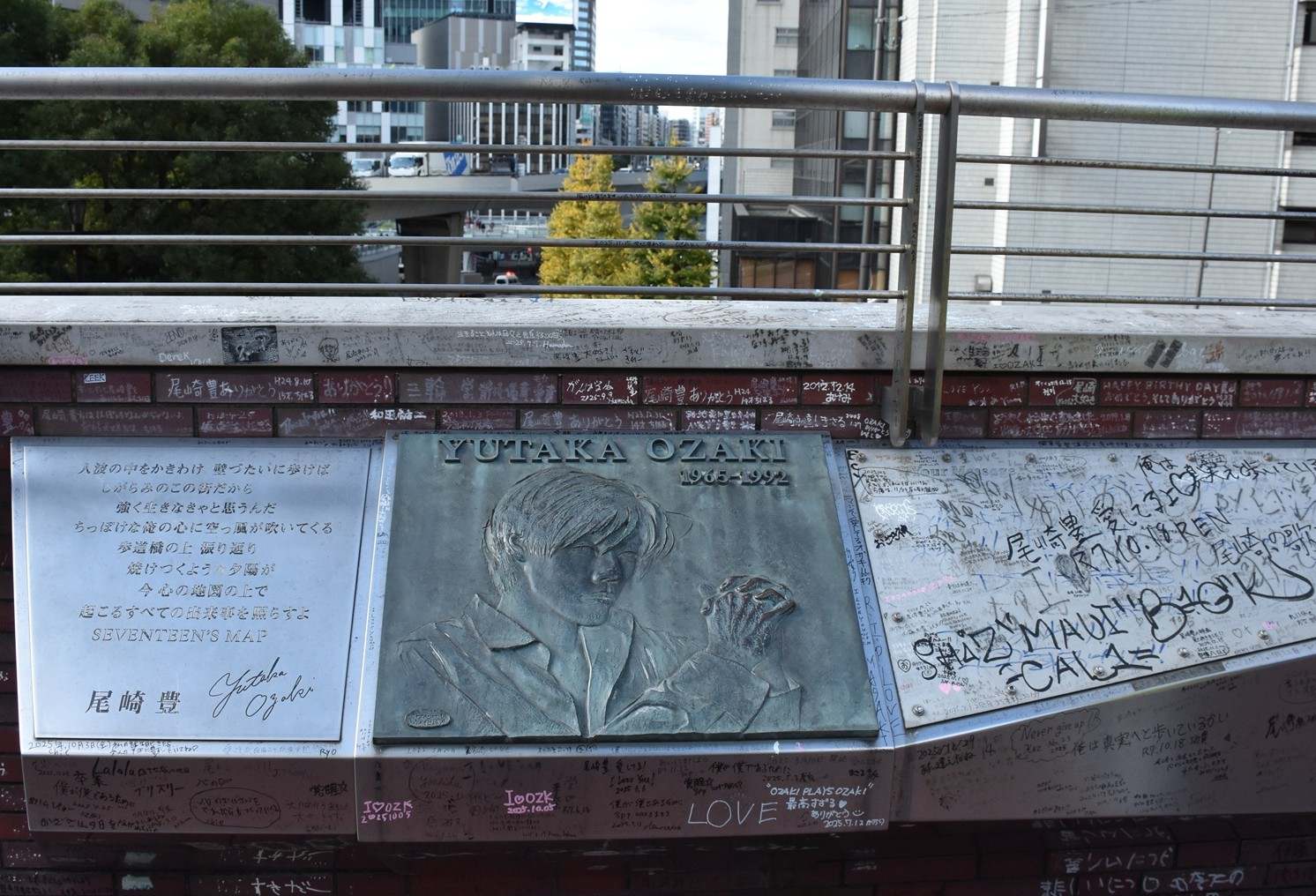

ハチ公像を横目に見ながら、参加者による長い縦隊が続く。坂道を歩いて着いたのが「尾崎豊記念碑」だ。旧東邦生命ビル(現・渋谷クロスタワービル)にある。夭折のシンガー・ソングライターだけに、聖地巡礼のファンも絶えないとか。記念碑の周辺にある壁面にはチヨークでメッセージが書かれている。「豊が夕日を眺めていたという歩道橋はもうないのね」とため息をつく老婦人がいた。

さらに歩を進め、青山学院、実践女子大学から、常盤松御用邸(常陸宮家の邸宅)の脇を通り、「白根記念渋谷区郷土博物館・文学館」へ向かう。常設展示では、渋谷の先史から現代までの通史を紹介する「博物館展示」と、渋谷ゆかりの文学者を紹介する「文学館」があり、企画展示は「写真展 青山通りを走った都電」(2月1日まで)が開催中だった。

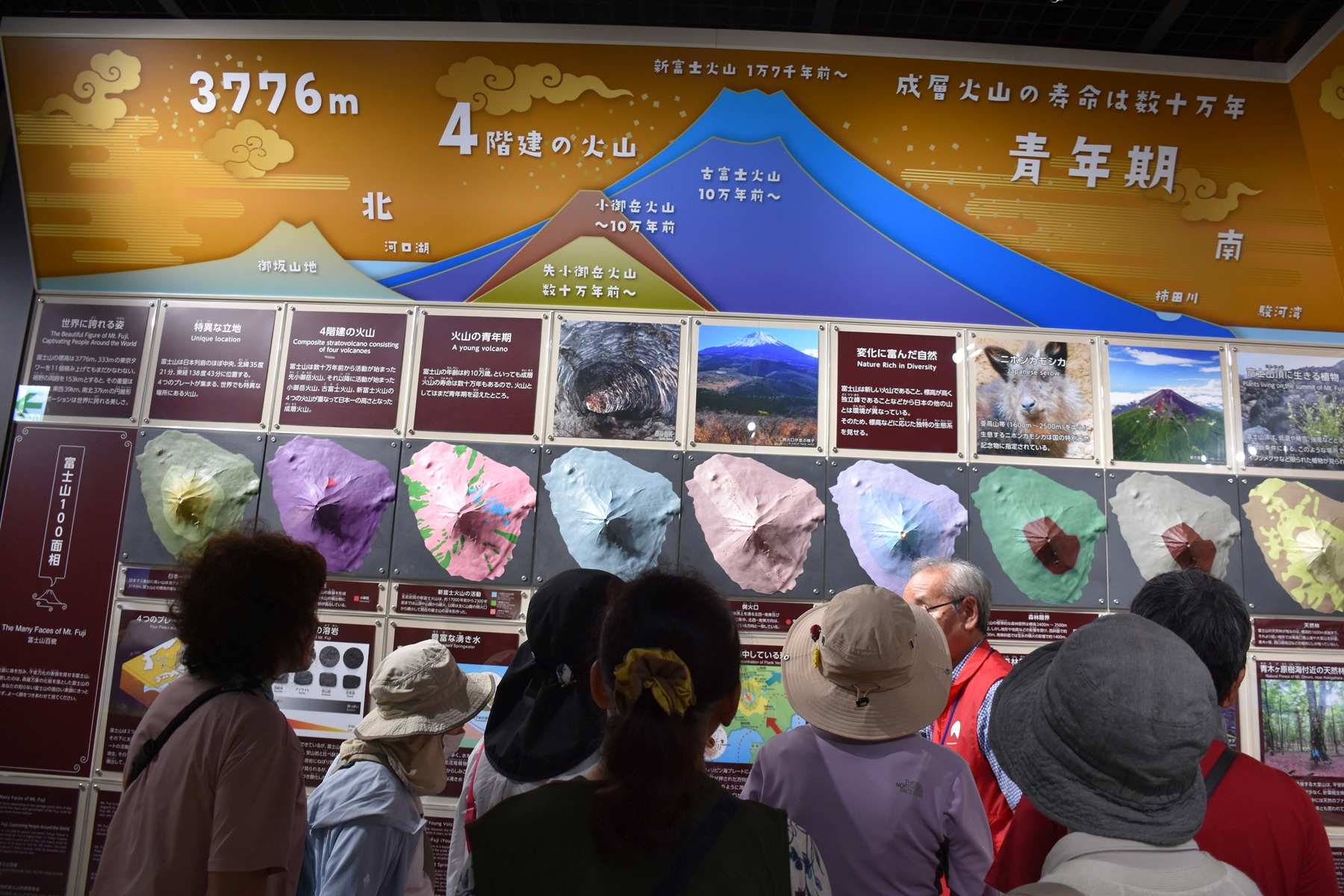

そこから約50㍍ばかりにあるのが、この日の目玉の「國學院大學博物館」。日本文化の講究に必要な文化財を収集・保存し、学術的な研究成果を一般に公開するとともに、広く内外の研究教育活動に資することが目的とか。博物館内部は「考古」「神道」「校史」の3ゾーンに別れている。和鏡(白銅製)を実際に「重さを感じてみよう」「文様を触ってみよう」「反対側(鏡面)はどうなっている」の三要素で分析・体験する、面白い展示もあった。

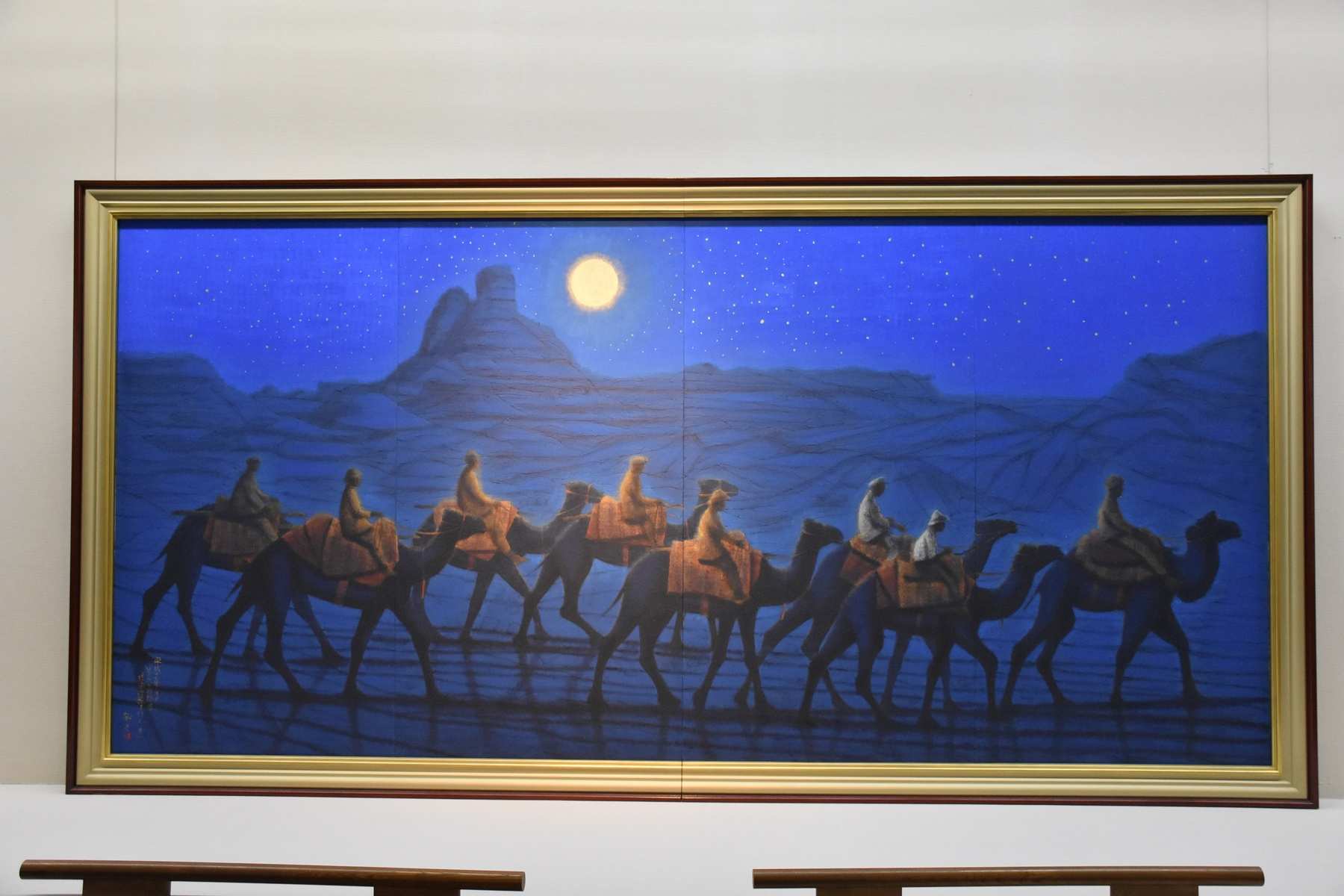

2月23日までの企画展「性別越境の歴史学」には「ジェンダー」という時代の流れに棹さそうという博物館としての「問題意識」や「意欲」が感じられた。ちょうど、お昼時でもあったので國學院さんの学食を利用させていただいた。参加者は3つある食堂で若者達に交じって舌鼓をうった。食後は徒歩5分の山種美術館へ。参加者は56名で、全体の72名から見ると、5名のうち4名、全体の80%が参加した計算。こちらも大盛況だった。

(参加者 72名)