紀行文

多磨霊園小金井門から浅間山を巡る

10月7日(火)

多磨霊園の有名人のお墓巡りは、令和になってから3回目。1回目は令和2年12月に府中正門の周辺、2回目は令和3年11月に小金井門周辺を巡った。今回は小金井門を入って西の地区14区から浅間山近くの26区までの有名人のお墓である。

今年は過去に例のない猛暑が10月に入っても続いていたが、見学会当日は幸い平年並みの気温に下がり、曇り空で直射日光が無く霊園巡りには願ってもない天気であった。

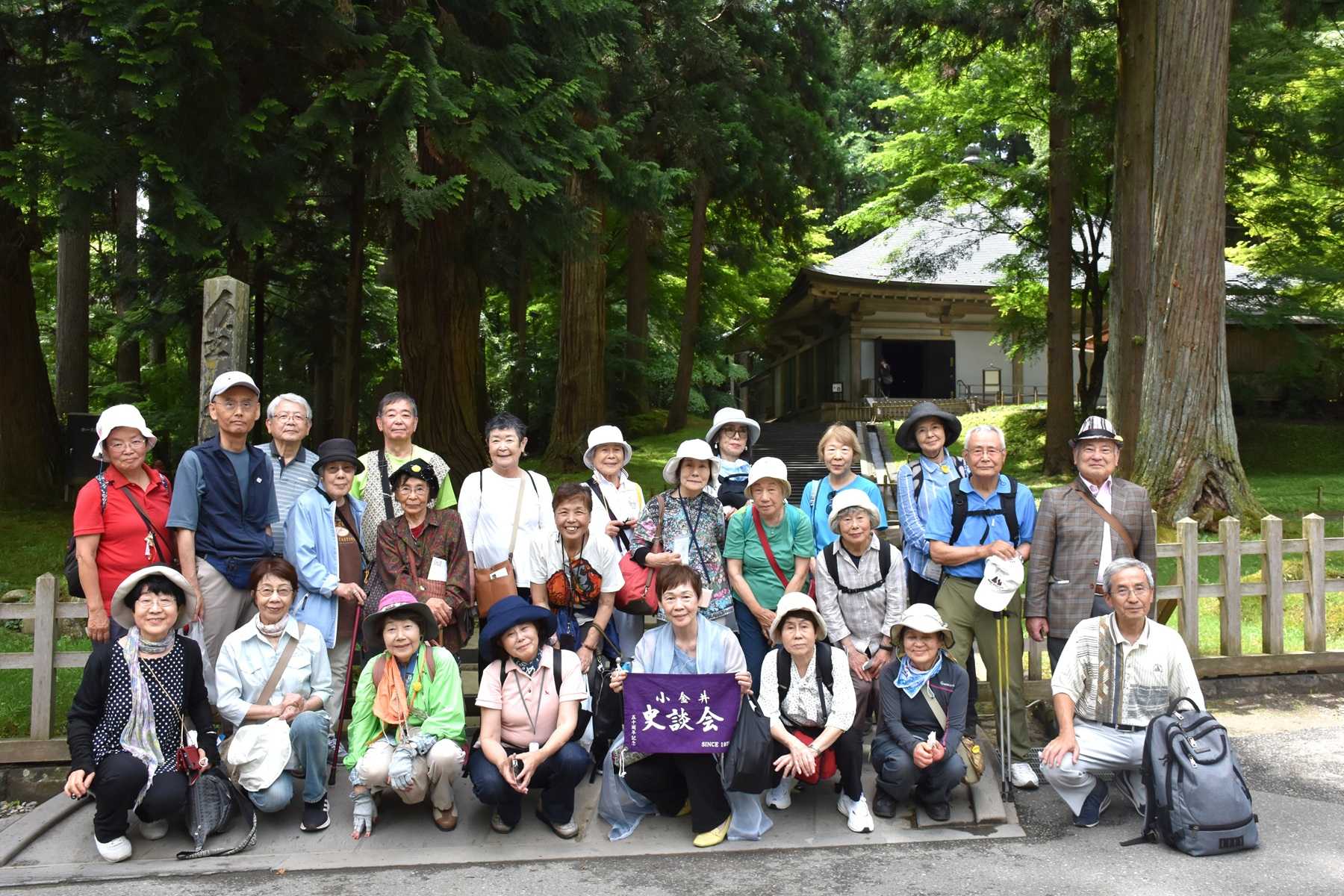

9時30分に小金井門集合で、近くの広場で記念撮影をして、多磨霊園の概要を説明した後出発。最初のお墓は菊池寛、文豪にして後進育成のため文藝春秋社を設立し小説家の登竜門である芥川賞、直木賞を創設した大御所である。次に石川泰三、官僚から第一生命社長になりその後経団連会長を3期務め財界の総理とも言われた人物である。第一生命本社ビルは戦後GHQに接収され、彼の使用していた社長の机と椅子をマッカーサーがそのまま使ったエピソードを紹介した。続いて野村胡堂、田山花袋、堀辰雄、向田邦子、田河水泡、江戸川乱歩など14名の略歴、業績を人物像が分かるように説明した。これらの人物は参加者にも馴染みがある人が多く、昔読んだ小説などに思いを馳せた事だろう。お墓巡り終了後、

自転車で来た人、歩き疲れた人など8名はスタート地点まで戻り、残り35名はキスゲ橋を通り浅間山に向かった。

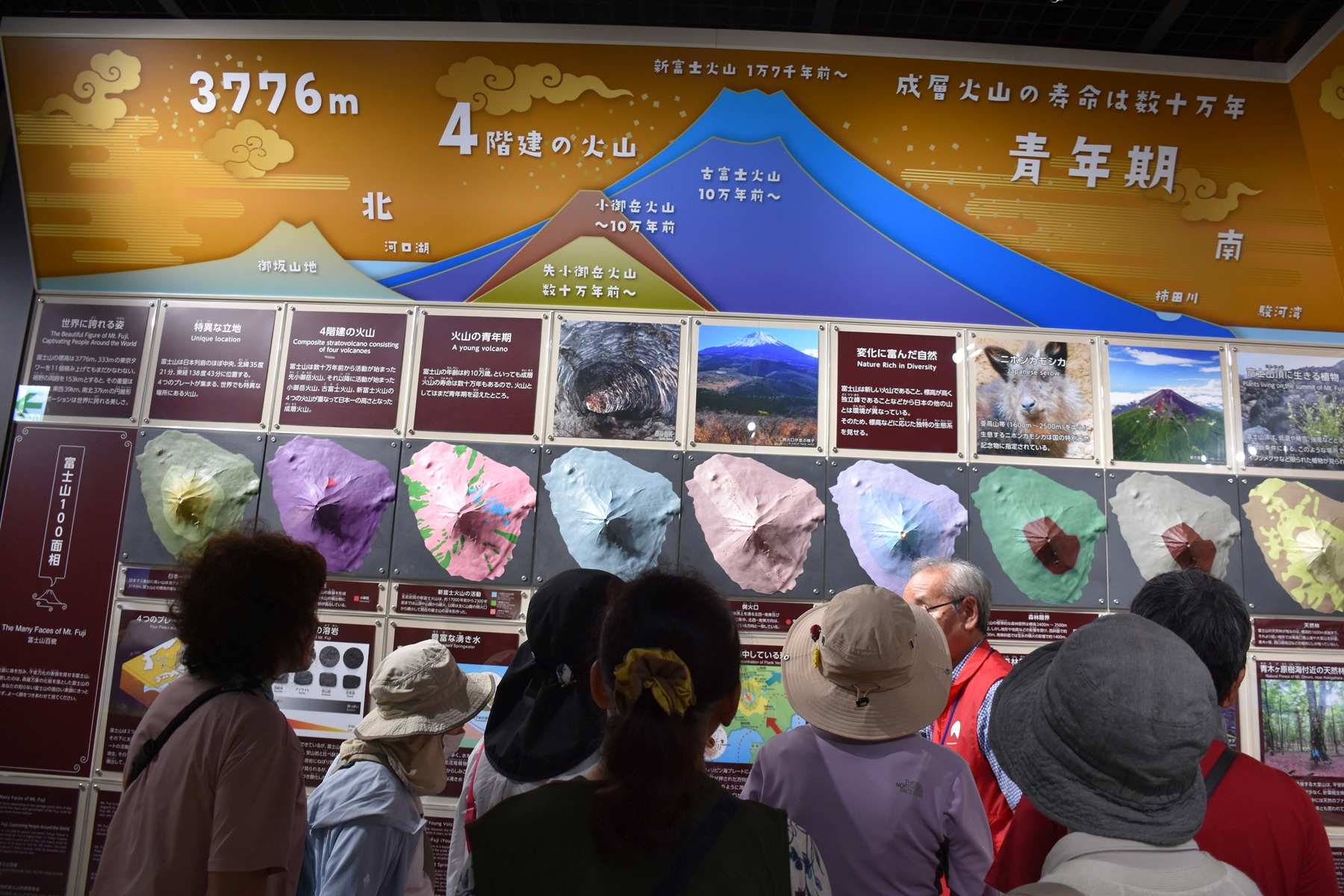

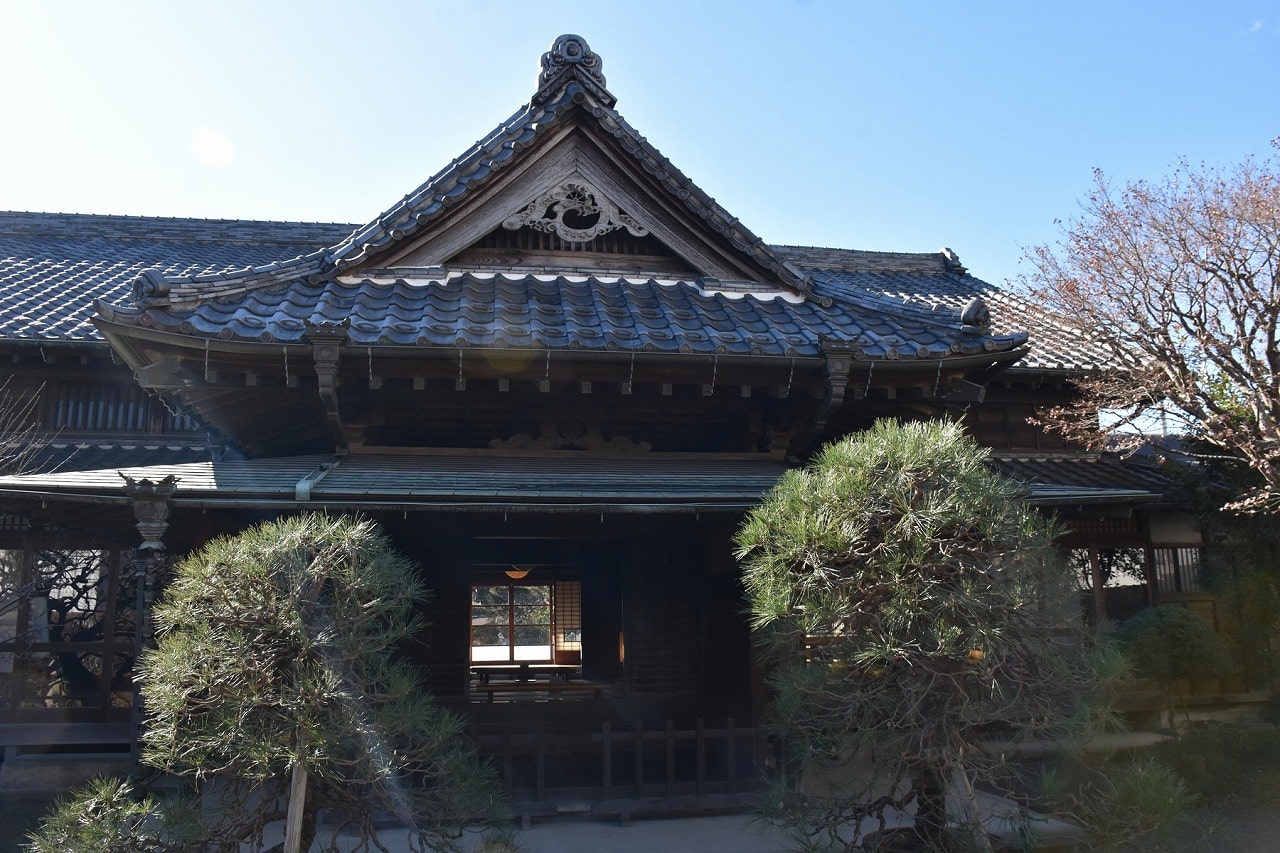

浅間山は府中市唯一の山で標高79.6m。堂山、中山、前山の3つの山で構成されており一番高い堂山頂上には浅間神社が祀られている。浅間山は日本で唯一の「ムサシノキスゲ」自生地で4月下旬から5月上旬に開花し参加者の中には見に来た方も多かったが、中山、前山の頂上は初めてという方が多かった。ムサシノキスゲの他、キンラン、ギンラン、ヤマユリなどの山野草、コナラ、クヌギ、イヌシデなどの樹木、野鳥の飛来も多く自然観察や足腰トレーニングに最適の場所であり四季を通じて訪れてもらいたい山である。

浅間山を新小金井街道側に下山して13時8分のバスに乗車して武蔵小金井駅に向かった。本日は3名の新規入会者があった。

(参加者43名)

担当(森、太田〔祐〕、垂水)